こんにちは。

みなさん、

北条時宗

源頼朝が開いた鎌倉幕府から、80年近くたってから、

そのころ、アジア全体をチンギスハンが、大帝国「元」を築き1231年には朝鮮半島も支配し、

日本まで攻めてきたことは、だいたいの日本人は知っていますね。

そして、「神風」がおこり元の船が沈没し、全滅して日本がかろうじて助かった。。。

という話は聞いたことあります。

そのときの鎌倉幕府の将軍が「北条時宗」だったのですが、今日は北条時宗と元寇について勉強した第22回歴史教室について書きたいと思います。

(注)今日は、この歌とともにこの記事を読んでください。

すごいですねーーひいいーー

(おっと、、真ん中の方は皆さまご存じモンゴル出身の朝青龍さんですが。。)

ヨーロッパのほうにも迫っていました。

(画像出所)新編 新しい社会 歴史 東京書籍 P.88 より

この⇧の地図のなかにある、おおきな土地、「キプチャク=ハン」という国は、モンゴル帝国を作ったチンギスハーンの息子のジョチがウルスという政治集団とともに統治した国で、ジョチ=ウルスともいいます。

大きくなったモンゴル帝国を息子たちに分け与えたわけですが、、すごい領土ですね。

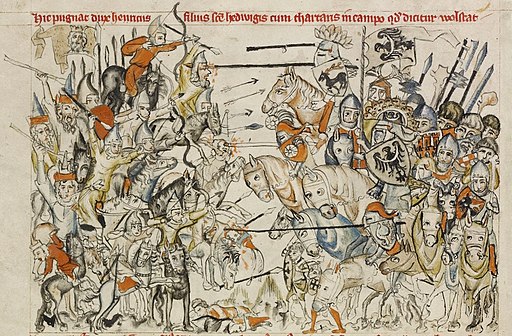

1241年には、「ワールシュタットの戦い」で、モンゴル帝国のヨーロッパ遠征軍が、

![]() ポーランド王国

ポーランド王国

![]() 神聖ローマ帝国

神聖ローマ帝国

![]() ドイツ騎士団

ドイツ騎士団

![]() 聖ヨハネ騎士団

聖ヨハネ騎士団

![]() テンプル騎士団

テンプル騎士団

その他連合軍と戦い、

なんと!勝ち進み、一時はオーストリアのウィーン近くまで迫ってきたのですが、モンゴル皇帝の死により撤退し領土を取られることはなかったのはヨーロッパにとってはすごい幸運でした。

このころの、南と東ヨーロッパは、、、大変な時期でしたね。。

オスマントルコもアラブ人をやとい、海賊として東、南ヨーロパを攻撃していましたから、心が休まる暇がなかったと思います。そういったことを考えると、

なぜ、ギリシャや、南フランス,スペインはあんなにきれいな海と太陽に恵まれているのに、なんだか、暗い影が付いて回って見えるのは、そのせいなのかなーーーって思います。東ヨーロッパもそうですね。。

この「ワールシュタットの戦い」決定的な敗北、ポーランドが焼けつくされたため、独立の道が遠くなってしまったのですから。。

さて、、

ここまで強い、モンゴル帝国、元の皇帝フビライから1268年に「親書」が届きました。

このときの鎌倉幕府のリーダーは「北条時宗」彼は、弱冠18歳でした。

若い。。

着物を着ていて髪がないので、ちょっと歳が分かりずらいですが、

まだ可愛らしい子供ですよね。

(画像出所)市販版 新しい歴史教科書 中学社会 自由社

ISBN 978-4-915237-83-6 P.88 より

その親書には、このように書いてありました。

(画像出所)市販版 新しい歴史教科書 中学社会 自由社

ISBN 978-4-915237-83-6 P.88 より

みなさん、、この親書(????)を読んでどう思われましたか??

この手紙の中の言葉通りに

受け取りますか????????????

私は、こんな感じに受け取りましたが、、⏬

高麗も我らの国の藩属国として君臣、父子のように付き合っているんだぜ。

日本は高麗に隣接し、昔は中国と交流していたようだけど、

わしが即位して以来、一度も使者を使わせてこないんだけどさ、(何やってるんだよ)武力を使うのは、わしは好きじゃないんだけどさあ、

日本もその辺ちょっと考えてくんない?(早く朝貢にこいや、おりゃ。そうじゃないとお前のところに兵を送っちゃうよ。)

ここで、斎藤先生からの質問です。

みなさんが鎌倉時代のリーダーだったら、この国書を受け取ってどうしますか?

A.言うことを聞く

B.無視する

C.断る

A.B.Cの中から、一つ選んで、その理由をノートに書きなさい。

どうしますか???

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

授業では、ほとんど真っ二つに分かれました。

真っ二つ、、というのはAだけ誰も選ばなかったからです。 🙄

これも、すごいですね、、歴史教室では、誰も「従おう」という意見に賛成した人はいなかったのですから。。がはは 😆

では、Bを選んだ人の意見を聞いてみましょう。

1.無視して、時間をかせぐ

2.対策を立てる時間をかせぐ

3.無視をしている間に、攻めてこられたときの準備を進める。

4.無視をしていれば、何事も波乱がおきないのではないか?

また、親書のことを知らないふりができる。

そして、3.「はっきりと断る」と答えた人の意見を聞きましょう。

1.フビライに従うのは嫌だし、無視をしていてもいずれ攻めてくるから。

2.親書のなかで「王」と書いてあるのが気に食わないからせめて聖徳太子のしたように、「天皇」よりとして返事をだす。

時宗の決断は。。。。。。。

と、

無視

したのですね。。すごい。。

私の意見は、親書のなかで「王」と書いてあるのが気に食わないから、「天皇」と書いて立ち位置をはっきりさせて返事をするということだったのですが、これって、、あまり得策じゃないですね。よく考えたら。

こういった時に人の性格が出てきてしまうのですね。。(負けず嫌い)。。いかんいかん。

時宗は、「時間稼ぎ」

したのです。

元の皇帝フビライは、

「あれ???届いていないのかもしれないなあ??」

なんて思ったかどうか知りませんが、

1268年、1269年、1271年、1272年と、

計4回

も日本国に使者を派遣してきました。

(対馬で止まって途中で帰ったり、対馬に上陸も入れると計6回)。

そして、、今日の

MAIN QUESTION

(英語でかいてみましたよ。)

です。

大事なところです。。

北条時宗は必ずもう一度攻めてくると考えて、国を守る備えをしました。

国が滅びるかどうかの史上最大のピンチです。

どんなことをしたでしょう。

さあ、なんだと思いますか??

1.石垣を作る。(防備を整える)

2.兵隊を集める

3.海の警備を厳しくする。

4.船をたくさん作る。

5.戦う訓練をする。

などなど、、いろいろな意見が出てきました。

全てあっているのですが、、

時宗は、何を一番にやったのでしょうか??ということが質問ですよーー!

時宗が始めにしたことは、、

(注)京都六波羅にすむ義兄時輔が、時宗が執権であることに不満を持ち、鎌倉の名越時章兄弟と図り時宗を討とうとした事件がありました。このとき時宗は「一国存亡の安危を前にして小事にかかわることを良しとせず」といい、義兄時輔と名越時章兄弟を討たせたのです。

これはとても大事なことですね。

巨大な敵と戦うときに、内輪もめしている場合ではありません。

少しくらい意見の違いがあっても、ここは自分の祖国の危機を優先にしその部分は、志を一緒にして共通の敵と戦わなければいけない時に、足を引っ張らる人たちがいてはどうしようもないですからね。背後から射撃されるようなものです。そして、こういったことはよくあることですし、大事なことだとわかっていても、ついつい忘れがちな重要な点です。

これって、今の日本でも見習わなければ、、ってひっそり思います。

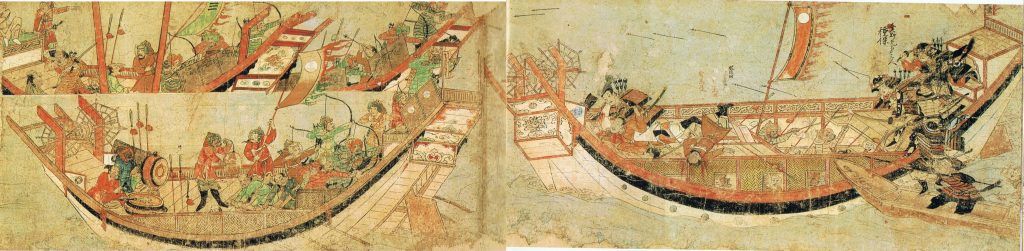

1274年文永の役

パブリック・ドメイン

File:Mōko Shūrai Ekotoba.jpg

作成: 1293年頃 date QS:P571,+1293-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902

時宗24歳の時に、とうとう元の大軍が押し寄せてきました。

そして、まず対馬が襲われ、津島の兵士たちは全滅し、女性はとらえられ、両掌に穴をあけられ、その穴に縄を通され船べりにつながれて、連れ去られました。

そして、毒矢、爆弾といった、今までの日本人が見たこともないような武器を使い、九州の博多の町は焼き尽くされました。

それでも、日本の侍たちは奮闘していたようで、敵の指揮者の一人に重傷をおわせ、そのためかどうか知りませんが、敵はいったん引き上げたのです。

激闘の末翌朝、海に無数に浮かんでいた元の船は、一隻残らず消えていたといいます。

そして、その理由は、

「暴風雨で沈んだ」説と、

「大勝利と判断して引き上げた」説があります。

わたしは、世に言われる、「元が圧倒的に勝っていた。」

というのならば、次の日に一隻も残らず元にもどっていったということはおかしいとおもいますし、「暴風雨」ならばなぜそれに対しての記述が残っていないのか?何故なら、そこまでひどい暴風雨ならば、日本側にも被害があったはずなので、資料に残っていないのもおかしいなと私は思うのですよ。

そして、蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)をみると、日本側もかなり健闘していたことがわかるのです。

「元史」には、「たとえ風に遇わず、彼の国の岸に至っても、倭国は地広く、徒衆が多い。彼の兵は四集し、我が軍に後援はない。万が一戦闘が不利となり、救兵を発しようと思っても、ただちに海を飛んで渡ることはできない」

(元史』巻一百六十八 列傳第五十五 劉宣「況日本海洋萬里、疆土濶遠、非二國可比、今次出帥、動衆履險、縱不遇風、可到彼岸、倭國地広、徒衆猥多、彼兵四集、我帥無援、万一不利、欲發救兵、其能飛渡耶、隋伐高麗、三次大擧、數見敗北、喪師百万、唐太宗以英武自負、親征高麗、雖取數城而還、徒增追悔、且高麗平壤諸城、皆居陸地、去中原不遠、以二國之衆加之、尚不能克、况日本僻在海隅、與中国相懸萬里哉、帝嘉納其言、」

(すみません。。WIKIからの情報で。。)

だから、流れやに当たった元側の司令官もいたこと、10月という時期で台風シーズンということもあり、天候が変わってきたということ、日本の武士たちが思いの外強かったという、いろいろな理由が重なっていたのだと思うのです。

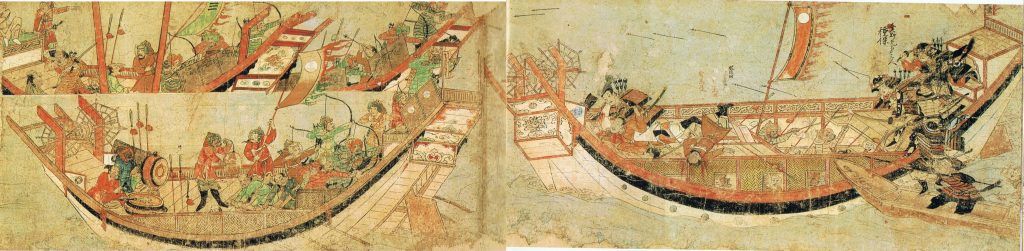

それから7年後の1281年、、

再び元軍が攻めてきました。(弘安の役)

パブリック・ドメイン

File:Takezaki suenaga ekotoba3.jpg

作成: 1293年頃

さて、、

時宗はこの7年の間にどんな対策をとっていたのでしょうか?

ちっくたっく、ちっくったっく。。

時宗がしたことはですね、、

CC 表示-継承 3.0

File:Hakozakigu03.jpg

作成: 2009年8月7日

博多湾の海岸ぞいほぼ全面に、石塁を築き、上陸させない作戦を取りました。元の騎馬軍団を上陸させる前に、海上で戦え!!というのが作戦でした。朝鮮半島、モンゴルの軍団は海での戦いには慣れていず、陸での戦いを得意としていたからです。

上記の写真の扁額は、亀山上皇は、「わが身をもって国難にかわらん」と敵国降伏をご祈念あそばれたときのものを大きくして扁額にしたものです。

ところで、

「敵国降伏」

って祈るなんて、すごい力強すぎるな。。けっこう、戦闘的だな。。(いいけど)って思っていたらですね、、

筥崎宮の、 権宮司 田村邦明氏のインタビュー記事を読んだら、こんなことが書かれていました!

以下 夢大アジア 記事から

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「敵國降伏」の四文字にどのような意味が込められているかご存知でしょうか。一般には「日本に攻め寄せてくる敵国を降伏させよう」というお祈りのように思われているようです。実際に終戦間際の一九四五年四月にはそのような意味合いで普通切手(十銭)の図案となっているようですが…。

文政元年(一八一八年)四月、幕末を代表する儒学者・頼山陽が福岡を訪れ、福岡の代表的儒学者・亀井昭陽の案内で筥崎宮に詣でた時のことです。

そびえ立つ楼門に掲げられた「敵國降伏」の額をふり仰いだ山陽は、

「これは『敵國降伏』ではなく、『降伏敵國』でなければ文の意味が通じないのではないでしょうか」

と昭陽に問いかけたといいます。

確かに、敵国を降伏させるという意味であれば、漢文の語法上「降伏敵國」と「降伏」が「敵國」の上に来なければなりません。

それから五十年、時代は明治を迎えた頃、福岡が生んだ論客として全国に有名を轟かせた福本日南が代表的名著『筑前志』のなかで、山陽と昭陽のやりとりをとりあげ、山陽の疑問に答えるように「敵國降伏」の解釈を述べます。

「『敵國降伏』と『降伏敵國』とは自他の別あり。敵國の降伏するは徳に由る、王者の業なり。敵國を降伏するは力に由る。覇者の事なり。『敵国降伏』而る後、初めて神威の赫赫、王者の蕩々を看る」

つまり、「敵国が降伏する(敵國降伏)」という場合の降伏は自動詞で、

敵国が我が国の優れた徳の力により、おのずからに靡き、統一されるという「王道」の表現。

「敵国を降伏させる(降伏敵國)」での降伏とは他動的で武力で天下を統一するという覇道(覇者の道)の表現。

「敵国降伏」とは日本の優れた国柄が示されていると述べたのです。

この日南の解釈こそ、適確な解釈であり、このように理解して楼門の上の「敵國降伏」の扁額を仰ぐと、日本の国柄の凝縮した姿と、亀山上皇が「我が身をもって国難に代わらん」と祈願なされたと同様に、歴代の天皇様が一筋に貫かれたお祈りが込められていることを強く感じるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なんか、、私の疑念が吹っ飛んでしまいましたよ。

すごくありませんか?

「降伏させてやるぜ、おっりゃ――。」

ではなくて、

「徳と英知により(を高めて)、おのずから、(向こうからひれ伏すのか、自然の神様かの力かわからないけれども)勝利を得る」

(私の解釈ですが)

すごいですね。

まあこんなこといっているから、先の大戦でまた神風がふくと信じちゃったのだ。。という方が

いるかもしれないので、先に申しておきますが、わたしはそういうことをいっているのではなく、

「できることを精一杯やった後は、神頼みしてもいいんちゃうの??」

さて、、

やってきましたよ。

1281年(弘安の役)

パブリック・ドメイン

File:Takezaki suenaga ekotoba3.jpg

作成: 1293年頃

おおーこわこわ。。

それでも、自分たちのできること、準備できることはやっただけあり、

「元は、博多に上陸できなかったのです!!」

そして、小舟にのって海から攻撃をしました。

博多湾に入れなかった元軍は、残りの軍10万人を待ち、海上でどこから攻めるか待機していました。

そして、とうとう2つの元軍、大船団が合流して、日本に上陸しようと機会を狙っていた時に、、、

はい、、ここからはわかりますね。

台風(神風)

が来て、元軍は海の藻屑と消えたのでした。

パブリック・ドメイン

File:Kikuchi Yoosai – Mongol Invasion (mōko shūrai) – Tokyo National Museum.jpg

作成: 1847年1月1日

まとめ

私たちは、元寇の授業でアジアで恐れられている元が日本にきて、

「ラッキーなことに

2度も台風がきたので、助かった。。。」

とだけ、おしえられたような。。。。気がするのですが、、。

実は、「ラッキー」だけじゃなかったのですよね。

たしかに、、台風が来てくれたのはラッキーでした。本当に。

でも、、

1.石塁を作っていなかったら、最初に元が来たときにすぐに上陸されていたでしょう。

2.天智天皇の時代に水城を作っていなかったら、最初に元が上陸した時にその前でとどまることもなかったでしょう。

3.武士が戦い方を知っていなかったら、また、日々訓練していなかったら、恐れでにげていたでしょう。戦おうとも思わなかったかもしれません。

4.国中が一致団結していたからこそ、石塁ができたのですよね。それでなければ、あんな広い範囲で石塁は作れませんよね。予算のこともあるし。

5.その他。(もっといろいろな要素。例えば、元の情報をしっかり握っていて、どのような戦い方をするかとか、いつ頃来るかとか大体予測できていなかったら。。)

などなど、、こんなことがもしできていなかったら、あっという間に征服されていたと思うのです。

18歳のときに将軍になってから、16年間、国のリーダーとして、ただひたすらに国難に立ち向かっていた北条時宗は、弱冠34歳の若さで、弘安の役から3年後に亡くなりました。

時宗のすごさがこれだけでわかりますね。

さて、、元寇の後50年後に、鎌倉幕府は滅びました。その一番の原因は、

国のために必死で働いた武士たちに恩賞が与えられなかったためだともいわれています。

外国と戦ったので、勝って土地をもらってそれが報酬というわけではありませんでしたからね。

そして、鎌倉幕府が次第に弱くなって行ったように、

他の国でも、同じように戦争で勝っても戦った兵士たちへの報酬が払えなくなかったり、

国家予算を破綻させて権力が弱くなって行った王朝などの例があるというのも納得できます。

時宗は私たち日本人の恩人といってもいい人だと思いますが、

このような国難に対処できるように、飛鳥時代から水城や山城を作ったり、

上記に書いたように、

奈良時代に全国を統一する仕組みを作り国家として

先人たちが備えていたということにも気がつかされます。

なんといても、663年の白村江の戦いはこの最初の元寇(1274年)の約600年前。

600年後にこのようなことが現実に起こるとは、600年前に思っている人は

たくさんいたのかわかりません。多分、

「なんで、こんなにお金かけるの?」

「ここまっでしなくてもいいんじゃない?」

と思っていた人もたくさんいたのではないでしょうか。

「今」だけを考えると「無駄にしている」と思ってしまうことがありますが、

こうやって歴史を見ていくと、

「無駄なものなんてないのだなー」と考えさせられます。

また、武家政治の鎌倉幕府の基礎を作った源頼朝。

今でいえば国を守る軍のようなものでしょう。

先人たちが、国中が力を合わせられるような仕組みを作り、

その重要さを理解していた立派な若いリーダーの時宗がいてこそ、

勝ち取った日本の平和だったのだとおもいます。

台風のおかげだけじゃないですよ

『話し合いにならない価値観の違う相手(人のものも自分のものという人や国)』

「いきなり、平和に幸せに暮らしている人のところに武力で攻撃してくる人や国」

2023年の今の世の中でも、現に世界の中ではそういうことが起こっている地域があります。

歴史から学ぶということは、こういうことなのかなーって思います。

鎌倉人たちに学ぼう!!

これで、22回歴史授業の報告は終わりです。

またもや長くなってしまいました。

最後まで読んでくださった方に、お礼を申し上げますーー。

(また23回授業報告も楽しみにしていてくださいね。うふふ)

今日最後のお知らせ。

海外在住者の方へ、お子様の日本語教育にご興味はありませんか?

LearnJapanではレベルに合わせた各クラスを開催しています。、↓

まで、どうぞよろしくお願いいたします!!

コメント

2024年1月4日鎌倉円覚寺、建長寺に参拝し、北条時宗公のおかげで日本が救われた事を改めて思い浮かべ、今日の素晴らしい日本がある事を深く感謝致しました。

コメントをどうもありがとうございます。とても嬉しかったです。1月4日、一昨日参拝なされたのですね。私も次回鎌倉に行ったら参拝に行きたい!とコメントを読んで思いました。ありがとうございます。